Mission possible: Wie Demokratie viral gehen kann

Auf Social Media-Plattformen breiten sich rechtsextreme Inhalte rasant aus. Doch das muss nicht so bleiben. Es gibt auch erfolgversprechende Gegenstrategien.

Ein Klick und schon öffnet sich die Tür zu einer dunklen Welt. Ein kritischer Post zur Migrationspolitik, ein kurzes Video über Impfungen – Social Media-Algorithmen reagieren in Windeseile auf das eigene Nutzungsverhalten. Was oft folgt, sind Vorschläge für Inhalte, die polarisieren: etwa Videos, die rassistische Stereotype bedienen, Memes, die Verschwörungstheorien befeuern, oder Posts, die Hassreden verharmlosen.

Was vor einigen Jahren noch in den Untiefen des Internets versteckt war, ist heute auf Plattformen wie TikTok oder Facebook nur einen Scroll entfernt. Rechtsextreme Inhalte haben sich längst aus der Nische ins Rampenlicht der digitalen Welt gedrängt. Und: Wer einmal in den Strudel aus Hass, Hetze und Desinformation gerät, sieht zunehmend ähnliche Inhalte. Denn Social Media-Plattformen belohnen solche Inhalte: Je emotionaler und provokanter ein Beitrag, desto höher die Chance, dass der Algorithmus ihn in die Feeds der Nutzer:innen spült.

Rechte wissen, wie es geht

Laut Verfassungsschutzbericht 2023 versucht insbesondere die „Neue Rechte“ – deren Hauptgruppe die Identitäre Bewegung bzw. unter neuem Namen „Die Österreicher“ sind – die öffentliche Meinung mit rechtsextremistischen Erzählungen zu ihren Gunsten zu verändern. Es werde gezielt meinungsbildend auf den öffentlichen Diskurs eingewirkt, um gesellschaftliche Deutungshoheit über politische Begrifflichkeiten und Narrative zu erlangen.

Die Zahl rechtsextremer Vorfälle in Österreich ist laut Bericht im Vorjahr um 30 Prozent gestiegen. Viele dieser Fälle spielten sich im digitalen Raum ab – von rassistischen Kommentaren bis hin zu antisemitischen Verschwörungsvideos.

Rechtsextreme Positionen dringen auf diese Weise tiefer in den gesellschaftlichen Diskurs vor. Hinter dem rechten Content stecken nicht bloß Einzelpersonen, sondern gut organisierte, strategisch agierende Gruppen. Sie nutzen die Mechanismen sozialer Medien gezielt aus, um ihre Botschaften zu verbreiten. Doch was kann dieser digitalen Dominanz entgegenwirken?

Von den Rechten lernen

Diese Frage stellt sich wohl auch den demokratisch gesinnten Parteien. Sie finden im Wettbewerb mit rechtspopulistischen Kräften, welche die sozialen Netzwerke bereits lang vor ihnen bespielten, immer noch schwer Gehör. „Die Zeiten, in denen Parteien ihre Botschaften mit hohen Reichweiten über offizielle Kanäle verbreiten können, sind vorbei“, sagt Carline Mohr, Expertin für digitale Kommunikation. Sie leitete von 2019 bis 2022 den Newsroom der deutschen SPD und beschäftigte sich intensiv mit digitalen Strategien und erklärt:

Menschen vertrauen Menschen – und sie folgen lieber Menschen als Organisationen.

Politiker:innen – vom Spitzenkandidaten bis zur Bürgermeisterin im kleinsten Ort – müssten daher auf individuelle, persönliche Inhalte setzen. Inhalte, die authentisch und nahbar wirken, die nicht aus der anonymen Parteizentrale, sondern direkt vor Ort, aus der Lebenswelt der Wähler:innen kommen. Gerade auf der lokalen Ebene könne man sich Themen bedienen, die Identität stiften und Service bieten, etwa ein Video über die fünf schönsten Straßen einer Stadt. Hier zeigt man dann auch die Straße, in der das eigene Büro steht, und weist beiläufig auf die Öffnungszeiten und Sprechstunden hin. Politische Inhalte, die so in den Alltag der Menschen integriert werden, schaffen Vertrauen.

Im Wahlkampf für die deutsche Bundestagswahl 2021 setzte Mohr für die SPD zusätzlich auf Community-Power. Soll heißen: Sie aktivierte die eigenen Genoss:innen, um die Inhalte der eigenen Partei zu teilen. Denn die sozialen Netzwerke hatten zuvor schon die Sichtbarkeit offizieller Accounts heruntergeschraubt. Ihr Team gründete einen Telegram-Kanal, in dem eine Community aufgebaut wurde. Es wurden mehr als zehntausend Menschen, die die Botschaften der SPD verbreiteten. Damals wurde die Partei Wahlsiegerin.

Ein Werkzeugkasten für die eigene Community

Auf Community-Power setzen auch rechtspopulistische Parteien wie die AfD in Deutschland oder die FPÖ in Österreich. Sie hätten die Verbreitungsstrategien inzwischen perfektioniert, meint Carline Mohr. Auf Telegram etwa stellt die AfD ihren Anhänger:innen in der Gruppe „TikTok-Guerilla“ Tutorials zur Verfügung, um selbst Inhalte zu erstellen. Hier finden sie alles, was sie brauchen, um eigene virale Videos oder Memes zu basteln: Vorgefertigte Clips, anpassbare Vorlagen und klare Anleitungen ermöglichen es, mit minimalem Aufwand Inhalte zu kreieren und als persönliche Posts auszuspielen. Einher geht dies mit Anreizen wie Wettbewerben und Preisen. Wer etwa das meistgesehene Video postet, bekommt ein iPad Air geschenkt.

Dieses Community-Empowerment sei nicht nur smart, sondern auch sehr simpel, sagt Mohr. Sie sieht es auch als Chance für demokratische Parteien, ähnliche Ansätze zu nutzen.

Ob TikTok, Instagram oder LinkedIn – jede Plattform kann gut sein, wenn sie mit guten Inhalten richtig bespielt wird.

Auch zivilgesellschaftliche Organisationen sollten sich die Plattformen verstärkt zunutze machen.

Strategien gegen den Algorithmus

Das sieht Maria Mayrhofer, Gründerin und Geschäftsführerin der österreichischen digital-basierten Kampagnenorganisation „aufstehn” ähnlich. Die Organisation betreibt neben Kanälen auf Instagram und TikTok auch einen auf WhatsApp. „Diesen haben wir zur Wähler:innenmobilisierung vor der österreichischen Nationalratswahl im Sommer eingerichtet“, erklärt Mayrhofer. Mittlerweile sind mehr als 6.000 Menschen beigetreten. Zum Vergleich: In der WhatsApp-Gruppe von SPÖ-Chef Andi Babler versammeln sich 5.700 Personen, bei FPÖ-Chef Herbert Kickl rund 12.300.

„Wir setzen hier auf gezielte Peer-to-Peer-Kommunikation“, sagt die Geschäftsführerin. Ein Ansatz aus der Sozialforschung, der besagt, dass die größte Motivation zur Wahlbeteiligung aus dem direkten Umfeld und dem Vertrauen zu Personen entsteht. Ziel ist nicht, durch Algorithmen eine große Masse zu erreichen, sondern die richtigen „Messenger“ zu finden. Diese Botschafter:innen – oft aus dem Umfeld von Nichtwähler:innen oder Unentschlossenen – erhalten geeignete Posts und Informationen, die sie leicht weiterleiten können. Es sei als Organisation wichtig, zu wissen, wo die eigenen Stärken und Zielgruppen liegen. Und wie man auch Wirkung erzielen kann, wenn man die Algorithmen nicht auf seiner Seite habe, erklärt Mayrhofer, denn man wolle nicht auf Wut als Clickbait-Emotion setzen.

Verantwortung übernehmen

Gerade in Zeiten, in denen etwa jeder fünfte TikTok-Post Desinformation verbreitet, wird der Handlungsdruck immer größer. „Wir müssen politische Bildungsangebote endlich auch auf Social Media stattfinden lassen“, sagt Simone Rafael. Sie ist freie Autorin und Expertin für Strategien gegen Rechtsextremismus im Netz. Zwischen 2009 und 2017 leitete sie das Portal Netz-gegen-Nazis.de, ein Projekt der Amadeu Antonio Stiftung und der Wochenzeitung „Die Zeit“, das sich mit Rechtsextremismus im Netz auseinandersetzt. Später war sie Chefredakteurin von „Belltower.News“, einem Netzwerk für die Zivilgesellschaft im Internet.

Momentan werde es oft Einzelpersonen überlassen, online für Aufklärung und Demokratie-Arbeit zu sorgen. Gerade auf TikTok liege aber noch ein enormes Potenzial, um auch ohne eine riesige Follower:innen-Zahl viral zu gehen, denn TikTok unterscheidet sich von den meisten anderen Plattformen dadurch, dass hier nicht nur Inhalte der direkten Kontakte angezeigt werden, sondern der Algorithmus unter anderem aufgrund des bisherigen Nutzerverhaltens andere Inhalte ausspielt. Doch würden Bildungsorganisationen und NGOs diese Chance noch zu wenig nutzen.

Aufklärung, die viral geht

Ein gutes Beispiel einer engagierten Einzelperson ist wohl Susanne Siegert. Auf ihrem Account „Keine.Erinnerungskultur“ spricht sie über die Verbrechen der Nazis. Ende 2020 startete sie mit einem Instagram-Kanal zu dem ehemaligen KZ Mühldorfer Hart in Bayern, einem Außenlager des KZ Dachau. „Ich komme aus Bayern und begann, über das Außenlager zu recherchieren, weil ich es unglaublich fand, dass wir in der Schule nie darüber gehört hatten“, erklärt Siegert. Ihre Neugier führte sie schnell zu weiteren Archiven. Aus dieser Entdeckung entstand zwei Jahre später ihr aktueller Account.

Zunächst teilte sie nur ihre Rechercheergebnisse, doch bald entschloss sie sich, auch ihr eigenes Gesicht zu zeigen.

Ich habe bei mir selbst bemerkt, dass ich jene Accounts am meisten schätze, die persönlich sind.

Und es kommt gut an. Trotz der Schwere der Themen folgen ihr auf Instagram mittlerweile über 100.000 Menschen, auf TikTok sind es doppelt so viele. Ihre Posts werden hunderttausende Mal geklickt, viele auch über eine Million Mal.

Siegerts Videos sind mit „Stutthof-Gaskammer“, „NSDAP = links?!“ oder „Deportationen und die Deutsche Bahn“ betitelt. Sie erklärt darin in kurzer Zeit den jeweiligen Inhalt, unterlegt mit Bildern und Videos. Zwischen vier und acht Stunden verbringt sie mit der Erstellung: Sie recherchiert akribisch, sichtet historische Dokumente und Bildmaterial, führt Interviews und schreibt ein Skript. Den Account betreibt sie weiterhin ehrenamtlich neben ihrem Job im Online-Marketing.

Neue Zielgruppen erschließen

„Es ist beeindruckend zu sehen, wie viele Menschen man erreichen kann – vor allem auch, weil es oft heißt, dass Menschen etwa auf TikTok nicht so sehr an Geschichte interessiert wären“, sagt sie. Kaum jemand würde wohl nach Videos über die Shoa suchen, doch durch die hohe Reichweite und die vielen Interaktionen landen ihre Videos immer wieder auf den Startseiten von Nutzer:innen, die ihr noch gar nicht folgen. Es zeigt, wie mächtig die Plattformen sind, wenn sie richtig genutzt werden.

„Verbringt viel Zeit auf den Plattformen und lernt, ihre Logik zu verstehen“, empfiehlt Siegert. Die Sprache der Plattform sei entscheidend, ebenso wie der Austausch auf Augenhöhe mit den Follower:innen. Wichtig sei, authentisch zu bleiben und sich nicht von Trends hinreißen zu lassen, die nicht zum eigenen Stil passen.

Doch so ein Engagement ist nicht nur zeitintensiv, es erfordert auch eine Portion Mut. Besonders junge Frauen, queere Personen sowie Menschen mit Migrationshintergrund sehen sich gezielten Hasskampagnen und Drohungen ausgesetzt. Hier hilft, sich Unterstützung zu holen. In Österreich bietet diese etwa die Beratungsstelle ZARA, in Deutschland helfen HateAid und die Amadeu Antonio Stiftung weiter.

Hinschauen und problematische Inhalte melden

Aber auch die Plattformen müssten ihrer Verantwortung gerecht werden. „Die meisten sozialen Netzwerke haben klare Community Guidelines, die festlegen, dass Hass, Rassismus, Antisemitismus und menschenverachtende Inhalte nicht toleriert werden“, sagt Digitalexpertin Simone Rafael. An der Umsetzung dieser Richtlinien mangelt es jedoch oft.

Derzeit liege es vorwiegend immer noch an Einzelpersonen, Organisationen und NGOs einzuschreiten und bedenkliche Inhalte an die Plattformen zu melden. Doch oft dauere dies zu lange oder es werde gar nicht gelöscht. Der entsprechende Post lässt sich in der Zwischenzeit vielfach verbreiten.

Streetwork im Netz

Dennoch betont auch Jerome Trebing, digitaler Streetworker bei der Amadeu Antonio Stiftung, wie entscheidend es ist, nicht wegzuschauen.

Viele scrollen durch ihre Social Media-Feeds, sehen problematische Videos oder extreme Kommentare, aber sie melden es nicht.

Diese passive Haltung ermögliche es extremen Akteur:innen, den digitalen öffentlichen Raum zu dominieren, während die Mehrheit schweigt. Besonders bei Nazipropaganda rät Trebing dringend, diese bei den Plattformen oder der Polizei zu melden, denn Wiederbetätigung ist eine Straftat.

Der Sozialarbeiter ist mit seinen Kolleg:innen regelmäßig auf Social Media-Plattformen unterwegs, mit besonderem Augenmerk auf die wachsenden Gaming-Communities – etwa auf Twitch, einer Plattform für das Livestreaming von Videospielen. Wenn in Online-Diskussionen hetzerische Aussagen auftauchen, schalten sich die digitalen Streetworker:innen ein, weisen auf problematische Inhalte hin und bieten an, den Dialog privat fortzusetzen. Auch bei Themen wie Mobbing oder Verschuldung bieten die Sozialarbeiter:innen online Beratung an. Zusätzlich betreiben sie den TikTok-Kanal pre:bunk, auf dem Kurzvideos und Livestream-Sprechstunden angeboten werden.

Demokratische Stimmen verbreiten

„Wir dürfen digitale Räume nicht unbesetzt oder allein rechten Akteur:innen überlassen“, fasst „aufstehn“-Geschäftsführerin Maria Mayrhofer zusammen. Ihre Devise laute immer: machen, machen, machen. Auch wenn es nicht immer so einfach ist.

Die Wettbewerbsbedingungen auf Social Media sind aufgrund der Algorithmen und eigenen Logiken der Plattformen oft ungleich verteilt. Doch sie ist überzeugt: Demokratische Stimmen müssen noch mehr Gehör finden. Das sei möglich – und unerlässlich für die Zukunft unserer Demokratie.

Quellen & weiterführende Infos:

- Verfassungsschutzbericht 2023

- Wahlkampf in 60 Sekunden: Was passiert da auf Tiktok gerade? – Inland

- aufstehn

- Jetzt den #aufstehn WhatsApp-Kanal abonnieren!

- Beware the ‚New Google‘: TikTok’s Search Engine Pumps Toxic Misinformation To Its Young Users – NewsGuard

- Susi (@keine.erinnerungskultur) • Instagram photos and videos

- keine.erinnerungskultur | Susi

- ZARA – Zivilcourage & Anti-Rassismus-Arbeit

- HateAid

- Amadeu Antonio Stiftung

- Meldestelle NS-Wiederbetätigung

- pre:bunk (@prebunk) Official | TikTok

- Rechtsextremismus melden | Mauthausen Komitee Österreich

- Vernetzter Hass_Wie Rechtsextreme im Social Web Jugendliche umwerben

- Sind Teenager anfälliger für rechtsextreme Ideologien? – Forschung Spezial – derStandard.at › Wissenschaft

- Medienstrategien rechts-alternativer Akteur*innen: Provokation – Belltower.News

- TikTok und Rechtsextremismus | Rechtsextremismus | bpb.de

- Buch „Wider die Verrohung: Über die gezielte Zerstörung öffentlicher Debatten: Strategien & Tipps, um auf Emotionalisierung und Fake News besser antworten zu können“ von Ingrid Brodnig:Wider die Verrohung – Brandstätter Verlag

- Buch „Rechte Gefühle: Affekte und Strategien des digitalen Faschismus“ von Simon Strick: Rechte Gefühle bei transcript Verlag

- Doku über das populistische Rabbit Hole TikTok: Reclaim – Der Kampf um die Demokratie auf TikTok | Hashtag

- „Der AfD-Trick für Demokraten“ von Carline Mohr: Der AfD-Trick für Demokraten – by Carline Mohr

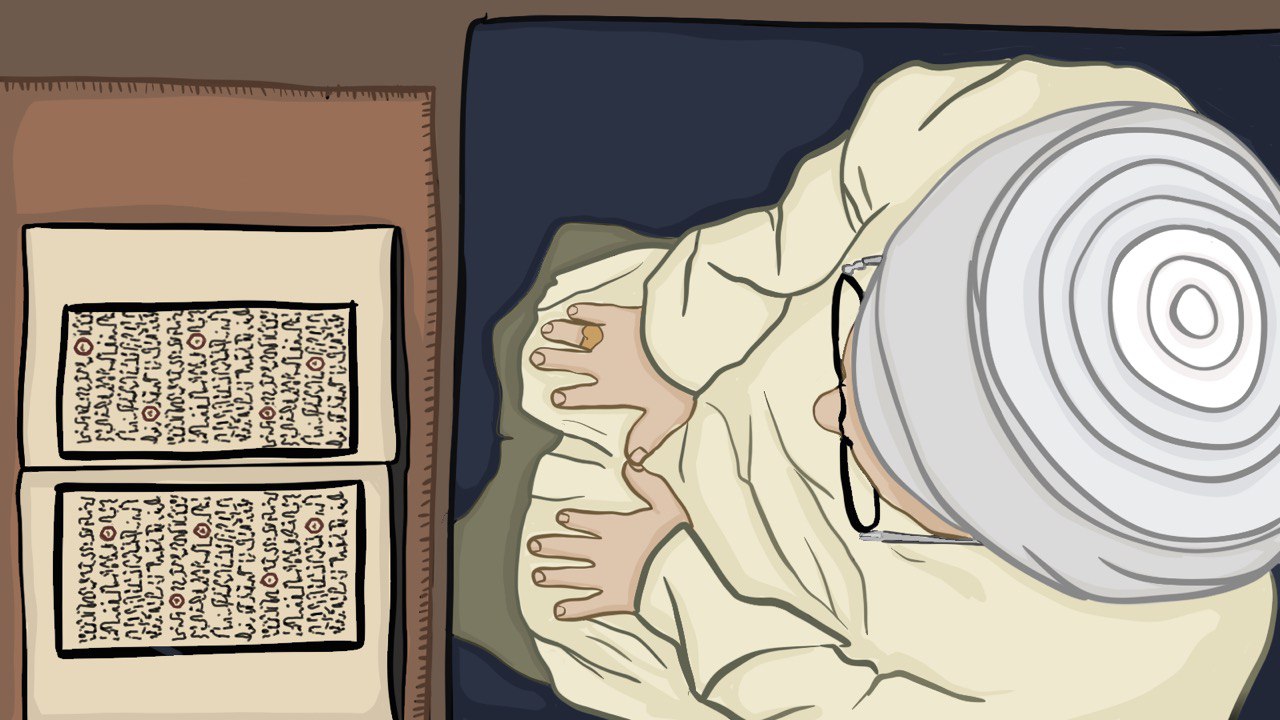

Titelbild: Fiona Walatscher

Weiterlesen? jetzt relevant 2: Polarisierung 1 Frage, 29 Antworten. Welchen Journalismus brauchen wir, um der Polarisierung etwas entgegenzusetzen? Das haben wir Medienschaffende, Journalist:innen und Forschende aus dem deutschsprachigen Raum gefragt.

Die wichtigen Gesellschaftsthemen sind relevant.

- Keine Armut (5)

- Kein Hunger (1)

- Gesundheit & Wohlergehen (11)

- Hochwertige Bildung (13)

- Geschlechtergleichheit (13)

- Sauberes Wasser & Sanitäreinrichtungen (1)

- Bezahlbare & saubere Energie (3)

- Menschenwürdige Arbeit & Wirtschaftswachstum (8)

- Industrie, Innovation und Infrastruktur (10)

- Weniger Ungleichheiten (17)

- Nachhaltige Städte & Gemeinden (21)

- Nachhaltiger Konsum & Produktion (8)

- Massnahmen zum Klimaschutz (25)

- Leben unter Wasser (1)

- Leben am Land (14)

- Frieden, Gerechtigkeit & starke Institutionen (28)

- Partnerschaften zur Erreichung der Ziele (4)

2 Antworten zu „Mission possible: Wie Demokratie viral gehen kann“

-

Danke für den Artikel! Macht bissi Mut!

-

Danke für dein Feedback Veronika! Wie Trudy Govier, Hoffnungsforscherin und Philosophin so schön sagte: „Hoffnung setzt nicht voraus, dass wir negative Aspekte ignorieren. Viel wichtiger ist es, dass wir positive Möglichkeiten nicht ignorieren.“

-

Schreibe einen Kommentar