Dossier: Wie gestalten wir die Stadt von morgen?

relevant. hat sich in den letzten Monaten mit Lösungsansätzen beschäftigt, die Städte in Zukunft lebenswerter, nachhaltiger und effizienter machen könnten. Tauchen Sie mit uns ein, in die Stadt von Morgen.

Es ist schon eine Weile her, als Besucher:innen der Weltausstellung in New York einen Blick in die Zukunft werfen konnten. 1939 wurde unter dem Titel Futurama die Welt präsentiert, wie sie schon bald aussehen sollte. Das aufwändig gestaltete Modell mit breiten Autobahnen, das mehr Autos und schnellen, ständig fließenden Verkehr ermöglichen sollte, ist wahr geworden. Noch heute leben wir im fossilen Futurama, in Städten, die für Autos gestaltet sind.

Seit mir Florian Lorenz, Stadtplaner in Wien, diese Geschichte erzählt hat, lässt sie mich nicht mehr los. Gab es seit dieser Weltausstellung keine neue, breitenwirksame Vision mehr für die Stadt der Zukunft? Müssen wir die wachsenden Herausforderungen in Städten meistern, die so aussehen wie in Träumen der Autoindustrie und Fossil-Lobby aus dem 20. Jahrhundert? Gibt es keinen neuen Nordstern, an dem wir uns orientieren können?

Gegenentwurf zum Futurama

Im Rahmen der Vienna Design Week 2015 – und später in weiteren Städten – wurde übrigens ein Gegenentwurf zum Futurama von 1939 präsentiert. Gezeigt wurde allerdings keine Vision einer einfachen Lösung für komplexe Probleme. Vielmehr schlug die Ausstellung einen vielschichtigen Kreislauf aus Überlegungen, Experimenten, Beteiligung und Anpassung vor.

Geschichten über die Zukunft

Diese Frage habe nicht nur ich gestellt. Während ich eine Artikelreihe über die Zukunft von österreichischen Städten plante, arbeitete ein Team aus Journalistinnen für relevant. an einem großen Stück über smarte Städte. Weitere freie Autor:innen schrieben über Lösungen, die Städte heute und in Zukunft (noch) lebenswerter machen könnten. Je mehr ich recherchierte und las, desto klarer wurde mir: Es gibt keine große Vision für die Stadt der Zukunft, aber viele kleine. Keinen Nordstern, sondern einen leuchtenden Sternenhimmel. Ich musste nur den Blick heben, um ihn zu sehen.

In diesem Dossier führe ich Sie durch unsere Recherchen zu lebenswerten und zukunftsfähigen Städten. Die Sammlung ist mit Sicherheit nicht vollständig und kann es kaum sein, da Menschen jeden Tag an neuen Ansätzen arbeiten. Aber wer sagt, dass Zukunftsbilder nicht auch wachsen dürfen?

Weiterlesen: Warum wir dringend mehr träumen sollten

Der unabhängige Think Tank Reinventing Society sagt sogar das Gegenteil: “Utopien müssen immer unfertige Vorschläge für eine bessere Welt bleiben und offen sein für unterschiedliche und marginalisierte Perspektiven.” Auch der Stadt- und Zukunftsforscher Ian Banerjee betont, dass es wichtig ist, sich aktiv mit der Zukunft zu beschäftigen und dynamische Vorstellungen davon zu entwickeln.

Die Stadt im Fokus

Beginnen wir beim Status Quo: Schon heute lebt mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten. Bis 2050 sollen laut Prognosen der Vereinten Nationen fast 70 Prozent der Menschen in Städten leben. Damit nehmen Städte eine wichtige Rolle ein. Wo viele Menschen auf engem Raum leben, spitzen sich Probleme rasch zu. Aber die großen Zentren sind oft auch Pioniere des Wandels. Sie sind also strategisch wichtig, wenn wir den Herausforderungen unserer Zeit gerecht werden wollen.

Viele Stadtverwaltungen sehen die Lösung darin, eine Smart City zu werden. Das klingt erstmal klug, aber nicht sehr konkret. Auch unsere Autorinnen konnten am Anfang nicht viel mit dem Begriff anfangen, aber fanden folgendes heraus:

Aus technischer Perspektive werden Städte smart, wenn sie Daten und innovative Technik dazu einsetzen, diese lebenswerter, nachhaltiger und effizienter zu machen.

Das Technologiemagazin c’t sieht allerdings das Problem, dass unter dem Label Smart City alles zusammengefasst wird, „was irgendwie mit Computern und Zusammenleben zu tun hat“. Selten gibt es ein ineinandergreifendes Konzept, wie es die Stadt Wien vorlegt.

Dort gibt es seit 2014 eine Smart City Rahmenstrategie, die elf Bereiche mit klar definierten Zielen umfasst. Um diese Ziele bis 2050 zu erreichen, braucht es vorausschauende Planung und umfassende Maßnahmenpakete. Konkrete Maßnahmen sind zum Beispiel…

- offene Verwaltungsdaten und die Stadt Wien App, mit der Infos abgefragt und Behördenwege eingespart werden können.

- die Sag’s Wien App, mit der Bürger:innen kaputte Straßenlaternen, Lärmbelästigung und vieles mehr melden können.

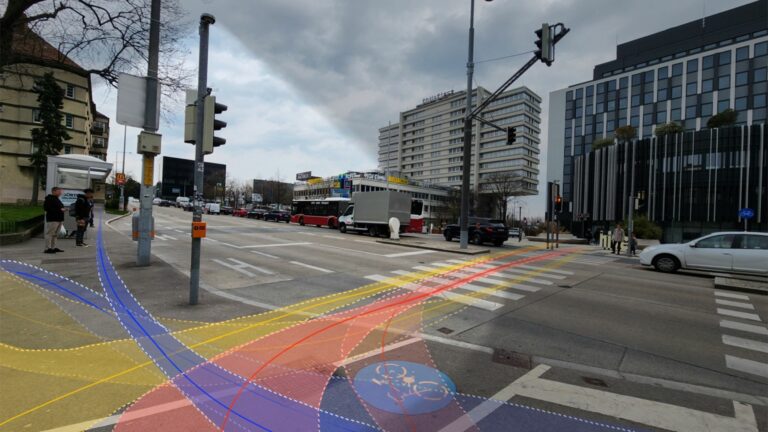

- KI-Ampeln, die Fußgänger:innen erkennen und automatisch auf Grün schalten, wenn diese die Straße überqueren möchten.

Weiterlesen: KI an der Kreuzung

Wie künstliche Intelligenz hilft, Wartezeiten, riskante Überquerungen bei Rot und unnötige Autostopps signifikant zu reduzieren, hat meine Kollegin Matilda recherchiert. Die smarte Wiener Ampel erkennt von Weitem, ob Fußgänger über die Straße möchten und gibt ihnen grünes Licht: KI an der Kreuzung.

Die Menschen im Zentrum

Bei all den technischen Lösungen ist es der Stadt Wien wichtig, dass die digitale Technik keinem Selbstzweck, sondern den Menschen dient. Darum sind auch Beteiligungsprozesse ein wichtiger Bestandteil der Smart City Strategie.

Es wäre wenig gescheit – also smart – auf das Potenzial und die Kreativität der Bürger:innen zu verzichten.

Ina Homeier, Smart Klima City Projektleiterin Stadt Wien

Eine Möglichkeit für Bürger:innen, ihre Stadt mitzugestalten, bieten die Wiener Klimateams. In diesem Rahmen können Menschen in Wien online und vor Ort Ideen für ihren Bezirk einreichen. Diese werden dann auf ihre Umsetzbarkeit geprüft, gemeinsam konkretisiert und am Ende entscheidet eine Bürger:innen-Jury, welche Ideen umgesetzt werden. Schon im ersten Jahr kam das Projekt gut an. Kritikpunkte, wie mangelnde Transparenz bei der Prüfung der Ideen wurden in den Folgejahren verbessert.

Weiterlesen: Mitmachstadt Wien- wo ein Wille, da ein Weg?

Welche Möglichkeiten den Menschen in Wien noch offen stehen, um Ideen einzureichen, Petitionen zu starten oder bei Projekten mitzuentscheiden, hat meine Kollegin Naz recherchiert. Sie hat dabei auch nachgefragt, wie viele Wege zur Mitgestaltung nötig sind, damit wirklich alle erreicht werden: Mitmachstadt Wien- wo ein Wille, da ein Weg?

Ein weiteres Beispiel für gelungene Partizipation konnte ich in Vorarlberg kennenlernen. Dort wird Bürger:innen-Beteiligung schon lange groß geschrieben und ist sogar in der Landesverfassung verankert. In der Stadt Dornbirn fand 2023 ein Jugendklimarat statt. Dabei ging es darum, Menschen mitentscheiden zu lassen, die sonst wenig gehört werden.

Das war super, weil ich glaube, die jungen Leute sind das nicht so gewohnt, dass sie so viel mitreden dürfen und dass man sie so ernst nimmt.

Johanna Lutzmayr, Teilnehmerin des Jugendklimarats Dornbirn

Über mehrere Wochen wurde mit einer Gruppe von Jugendlichen gearbeitet, die der Stadt am Ende ein breites Bündel an Maßnahmen empfahl. Einige Vorschläge hat die Stadt schon umgesetzt, bei anderen ist eine 1:1-Umsetzung nicht möglich. Aber Dornbirns Politik und Verwaltung bemühen sich, die Punkte mitzudenken und bleiben in Kontakt mit den Jugendlichen. “Der Beteiligungsprozess muss ja nicht nach dem Beteiligungsprozess aufhören”, beschreibt der Prozessbegleiter Semih Morel einen wichtigen Aspekt gelebter Beteiligungskultur.

Grenzen der Beteiligung

Was wir bei allen Partizipationsprojekten sehen konnten, mit denen wir uns befasst haben: Es ist eine große Herausforderung, alle Menschen zu erreichen und eine bunte Gruppe zum Mitmachen zu motivieren. Tendenziell bringen sich immer dieselben ein und vor allem sozioökonomisch schwächer gestellte Menschen sind in Beteiligungsprozessen oft unterrepräsentiert.

Diesem Problem nimmt sich das Büro für Mitwirkung an, das 2024 in Wien gegründet wurde. Die Einrichtung spricht gezielt Menschen an, die bisher von Wahlen oder anderen Möglichkeiten der Beteiligung eher ausgeschlossen waren. Sei es aufgrund der Staatsbürgerschaft, des Bildungsstands oder der sozialen und finanziellen Möglichkeiten.

Warum ist es wichtig, dass alle mitmachen (können)?

Durch gelungene Partizipationsprozesse können Menschen

… Wissen aus ihren Lebenswelten einbringen, das die Ansicht von Expert:innen ergänzt.

… gleichberechtigt Argumente, Sorgen und Sichtweisen einbringen

… Hintergründe besser verstehen.

… Demokratie erleben, Verantwortung übernehmen und voneinander lernen.

… spüren, dass sie etwas verändern können und dadurch selbstbewusster werden.

… zu zukunftsfähigen und generationengerechten Lösungen beitragen.

Digitale Beteiligung

Was uns bei unseren Recherchen noch auffiel: Beteiligung findet in Österreichs Städten überwiegend analog statt. Welche Möglichkeiten digitale Partizipation bietet, zeigt zum Beispiel die deutsche Stadt Hamburg. Wenn dort Bürger:innen über städtische Vorhaben und private Bauprojekte abstimmen, hängen meist nicht einfach ein paar gedruckte Baupläne an der Wand. Die Beteiligungsplattform DIPAS (Digitales Partizipationssystem) arbeitet mit interaktiven Karten, digitalen Tischen und jeder Menge öffentlich verfügbarer Daten. Über DIPAS kann man sich rund um die Uhr und von überall her einbringen oder sich vor Ort informieren.

So können weitere Bevölkerungsgruppen aktiviert werden: Berufstätige, Eltern mit kleinen Kindern, Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder welche, die sich nicht gern vor Publikum äußern. In Zukunft soll eine automatische Übersetzungsfunktion dafür sorgen, dass sich Menschen in verschiedenen Sprachen einbringen können.

Digitale Tools, wie sie in Hamburg verwendet werden, gibt es heutzutage einige. Viele davon basieren auf Open-Source-Entwicklungen, die aus zivilgesellschaftlichen Projekten entstanden sind. Dabei arbeiten Entwickler:innen zusammen an Lösungen für Herausforderungen, die von kommerziell orientierten Plattformen nicht angegangen werden, erklärt der Stadt- und Zukunftsforscher Ian Banerjee.

Wenn Hacker mitregieren

Diese zivilgesellschaftlichen Gruppen, die sich für offene Daten und eine transparente digitale Verwaltung einsetzen, werden Civic-Tech-Bewegung genannt. Um tiefer in diese Thematik einzusteigen, hat unsere Autorin Matilda mit Ian Banerjee gesprochen. Er forscht über die technologiebasierte demokratische Kultur in Taiwan und sieht dort das dynamischste Civic-Tech-Ökosystem der Welt.

Hervorgegangen ist die Civic-Tech-Bewegung in Taiwan 2014 aus einer Protestbewegung. Damals besetzten vorwiegend junge, akademisch gebildete Demonstrierende fast einen Monat lang das Parlament in Taipeh, um gegen ein neues Handelsabkommen mit China zu protestieren. Die alte politische Garde war daraufhin bereit, mit der innovativen Tech-Community zusammenzuarbeiten: Es entstanden mehrere Partizipationsinstrumente, Civic-Hacker:in Audrey Tang wurde Digitalminister:in.

Hacker und Behörden arbeiten besonders in akuten Krisensituationen gut zusammen: etwa bei Taifunen, Erdbeben oder während der Corona-Pandemie. Während letzterer stellte die Regierung aktuelle Daten über Schnittstellen zur Verfügung und die Aktivist:innen bauten Karten und Chatbots, damit die Bevölkerung schnell Ärzt:innen finden, Masken kaufen oder Impftermine buchen konnte.

Die Aktivist:innen füllten dabei nicht nur eine Lücke der öffentlichen Dienstleistungen, sondern überwachten auch die Einhaltung von Privatsphäre und Datenschutz, so Meichun Lee von der Nationalen Wissenschaftsakademie von Taiwan, Academia Sinica. Heute nehmen viele Initiativen digital-affiner Bürger:innen die zivilgesellschaftlichen Hacker:innen von Taiwan zum Vorbild. Komplett umlegen lässt sich diese Digitalkultur auf andere Städte aber nicht.

Es wäre unmöglich, die einzigartige taiwanesische Mischung aus gesundem Menschenverstand, Vertrauen in die Behörden und lebendiger Protestkultur direkt auf einen anderen politischen Kontext zu übertragen.

Audrey Tang, Civic-Hacker*in und ehemalige*R Digitalminister*in von Taiwan

Als Inspiration dient Taiwan dennoch. Genauso wie die deutsche Stadt Ahaus. Diese kommt einem neuen Futurama schon recht nahe. Wer – wie jährlich über 1.000 Besucher:innen – nach Ahaus fährt, landet in einem Reallabor für urbane Digitalisierung.

Die Zukunft ist jetzt

Die Stadt Ahaus verfügt über ein digitales Betriebssystem, das von Unternehmen, Vereinen, Bauernhöfen und vielen mehr genutzt wird. Mit nur einer App können Menschen in Ahaus 24/7 im Kaufhaus, Supermarkt oder beim Bauern einkaufen, Räder und Regenschirme ausleihen, tanzen gehen oder einen privaten Kinoabend organisieren.

Das kleine Kino, das Kaufhaus, die Disko “Next”: „Die meisten Immobilien standen vorher leer. Für uns sind das Räume, die wir bespielen können. Wir können neue Technik ausprobieren und anderen Städten zugänglich machen“, sagt Dieter van Acken. Er arbeitet für den lokalen Software-Hersteller, der das digitale Betriebssystem entwickelt hat und eng mit der Stadt kooperiert. Es ist eine fruchtbare Symbiose: Ahaus stellt sich als Versuchskaninchen zur Verfügung und kann dafür Lösungen ausprobieren, die sonst keiner hat.

Es ist schon verrückt, dass Matilda gerade für relevant. zu Ahaus recherchierte, als ich mitten in meiner Artikelreihe über Real-Utopien in österreichischen Städten steckte. Auch, wenn die Real-Labore, die ich besucht habe, nicht so abgefahren sind, wie Matilda es in Ahaus erlebt hat, konnte auch ich spannende Ausschnitte möglicher Zukunftsbilder betrachten.

Die Straßen zurückerobern

Ein österreichisches Reallabor liegt in Favoriten und nennt sich das erste Wiener Supergrätzl. Was das sein soll? Eine verkehrsberuhigte Nachbarschaft, in der Menschen hauptsächlich zu Fuß oder mit dem Rad, jedoch kaum mit dem Auto unterwegs sind. Um das zu erreichen, werden Einbahnen neu organisiert, Gehwege breiter gemacht und die Umgebung attraktiver gestaltet.

Erfahrungen aus anderen Städten – vor allem Barcelona – zeigen großes Potential:

- Reduzierter Autoverkehr, dafür mehr Radverkehr und Fußgänger:innen.

- Geringere Unfallrisiken.

- Bessere Luftqualität und geringere Lärmbelästigung.

- Höhere Aufenthaltsqualität.

- Mehr Klimaschutz und zugleich Anpassungsmaßnahmen an Hitze in der Stadt.

Im Frühjahr 2025 ist das Supergrätzl noch eine Baustelle. Es befindet sich gerade in der finalen Phase – der baulichen Umgestaltung. Voran ging eine Pilotphase, in der mit einfachen und kostengünstigen Maßnahmen Veränderungen ausprobiert wurden. Auch hier wurden Anwohnende eingebunden – es geht ja um ihre Nachbarschaft.

Auch wenn das Projekt während seiner langen Laufzeit politisch umkämpft wurde und es viele Herausforderungen bei der Umsetzung gab, zog die Abteilung für Stadtentwicklung und Stadtplanung im Sommer 2024 ein erstes positives Resümee. Es sollen weitere Supergrätzl folgen.

Coole Straßen statt Hitzeinseln

Ein ähnliches Projekt wurde hingegen von der Stadt Wien eingestellt und existiert nur dank engagierter Anwohner:innen teilweise weiter. 2019 führte die Stadt Wien coole Straßen ein, in denen temporäre Maßnahmen gegen Hitze umgesetzt wurden: Durch Verkehrsberuhigung, die Reduktion von Parkplätzen und stattdessen Rollrasen, Bänken und Sprühnebel-Duschen. Die damalige grüne Vizebürgermeisterin sprach von einer Kühlung von bis zu 5,4 Grad Celsius durch die gesetzten Maßnahmen. Anwohner:innen zeigten sich zufrieden und wünschten sich eine Fortsetzung des Projekts.

In den Folgejahren wurden die coolen Straßen aber erst ausgebaut und dann eingestellt. Auf Anfrage bei der zuständigen Magistrat-Abteilung hieß es, dass man den Fokus auf dauerhafte Maßnahmen wie Begrünung und Entsiegelung lege, anstatt temporäre Maßnahmen zu setzen.

Mehr zu Hitze in der Stadt

Hitzewellen sind die tödlichsten Extremwetterereignisse der Welt. Doch viele unterschätzen die Gefahr. Besonders gefährdet sind Säuglinge, Kleinkinder, Schwangere, ältere Menschen sowie solche mit Vorerkrankungen des Herzkreislaufsystems, Diabetes oder Nierenerkrankungen und Menschen mit psychischen Erkrankungen.

In Sevilla wird die Gefahr verdeutlicht, indem Hitzewellen wie Hurrikans kategorisiert und benannt werden. Auch Athen arbeitet mit Hitzewarnstufen und informiert online über empfohlene Maßnahmen, kühle Orte und die schnellsten Wege dorthin.

Dass sich die Stadt Wien mit temporären Maßnahmen eher schwer tut, ist Projektpartnern auch schon während der Supergrätzl-Testphase aufgefallen.

Dabei könnten mit Hilfe von temporären Maßnahmen Veränderungen schnell und günstig eingeleitet, nach und nach verbessert und schließlich baulich umgesetzt werden. Sie helfen dabei, schnell ins Tun zu kommen und nicht auf den perfekten Plan zu warten.

Tactical Urbanism

Planungsprozesse in Städten sind meist komplex und dauern lang. Beim “tactical urbanism” geht es darum, schnell und kostengünstig kurz- bis mittelfristige Maßnahmen zu setzen und somit Veränderungen einzuleiten. Dieser Ansatz kann sowohl von der Bevölkerung, als auch von Institutionen eingeleitet werden. Bewährte Mittel dafür sind mobile Pflanzbehälter und Sitzgelegenheiten, farbige Bodenmarkierungen oder Pop-Up-Radwege.

Auch Landschaftsarchitekt Clemens Kolar findet, dass improvisierte Maßnahmen gegen die Hitze in der Stadt auf Dauer nicht ausreichen werden :

Der Schwachpunkt ist, dass der mikroklimatische Beitrag dauerhaft nicht so stark sein wird.

Clemens Kolar, Landschaftsarchitekt

Konkret heißt das folgendes: Maßnahmen wie Rollrasen oder mobile Pflanzgefäße sind ein guter Anfang, aber die Pflanzen können sich nicht so üppig entwickeln, wie wenn sie direkt in den Boden gepflanzt werden. Ein zweiter Faktor ist der Bodenbelag. Bleibt der Asphalt, heizt er sich weiterhin stark auf. Wird ein Teil durch helles Pflaster ersetzt, wird weniger Hitze gespeichert, in den Fugen kann auch etwas Wasser versickern und gespeichert werden.

Mehr Grün für die Stadt

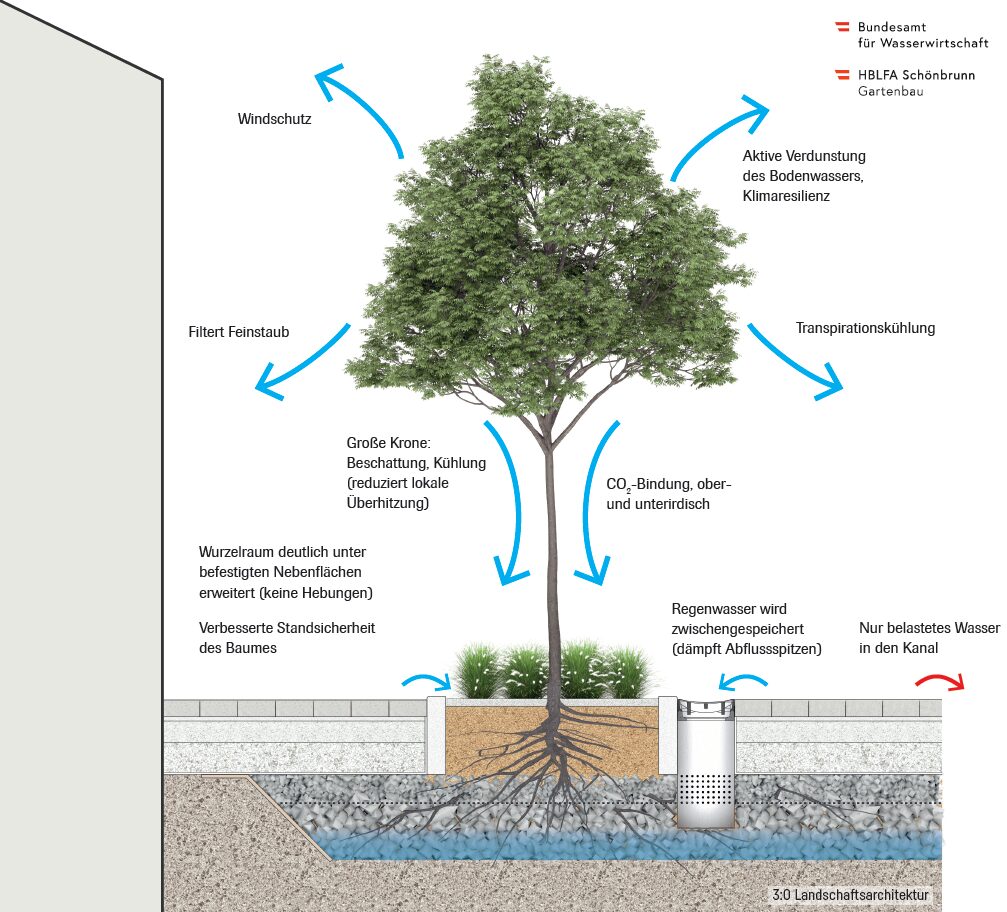

Eine besonders wichtige permanente Maßnahme gegen Hitze und für höhere Aufenthaltsqualität in Städten sind Bäume.

Sagen wir, ich sitze unter dichten und großkronigen Bäumen in einem Schanigarten, dann habe ich das Gefühl, es ist dort um 10 bis 15 Grad kühler.

Daniel Zimmermann, Landschaftsarchitekt

Große, schattenspendende und gesunde Bäume sind heute allerdings in vielen Städten Mangelware. Viele Stadtbäume werden nicht älter als 20 Jahre und können in dieser Zeit ihre Wirkung gar nicht richtig entfalten. Doch es gibt eine Lösung, die Bäumen bessere Lebensbedingungen bietet und weitere Probleme abmildert, mit denen Städte heute konfrontiert sind.

Diese Lösung nennt sich das Schwammstadt-Prinzip für Bäume und wurde in Graz, aber auch in Wien und weiteren Städten bereits umgesetzt. Es geht dabei darum, Bäumen mehr Wurzelraum und Wasser zu bieten, während der Boden um den Baum versiegelt ist. Die Schlüssel dafür sind eine möglichst große Pflanzgrube, spezielles Material im Untergrund und Zuleitungen für Niederschlagswasser. Auch wenn das pro Baum höhere Kosten bedeutet, lohnt sich die Investition.

Was Stadt-Bäume für uns leisten

- Ihre Kronen spenden Schatten und schützen uns vor direkter Sonnenstrahlung.

- Über ihre Blätter verdunstet Wasser – sie kühlen somit ihre Umgebung.

- Sie bieten Lebensraum für Insekten, Vögel und weitere Tiere – sind also wichtig für die Biodiversität in Städten.

- Sie filtern Feinstaub und Schadstoffe aus der Luft, speichern CO2 und produzieren Sauerstoff.

- Bäume haben auch einen ästhetischen und entspannenden Nutzen.

- Werden Bäume nach dem Schwammstadt-Prinzip gepflanzt, entlasten sie bei starkem Niederschlag das Kanalsystem.

Weil Bäume in städtischen Lebensräumen so wichtig sind, gilt die 3-30-300-Regel als zentraler Richtwert für Stadtplaner:innen. Sie besagt, dass jede:r vom eigenen Zuhause aus drei Bäume sehen, grüne Vegetation 30 Prozent der Umgebung bedecken und niemand weiter als 300 Meter von der nächsten Grünfläche entfernt leben sollte.

Boden gut machen

In der Praxis können viele Städte diese Regel aber nicht einhalten. Und während es gleich aus mehreren Gründen Sinn machen würde, die Versiegelung von weiteren Flächen stark zu begrenzen und sogar Flächen zu entsiegeln, wird in Österreich jährlich rekordverdächtig viel Boden verbraucht.

Folgen von Bodenversiegelung

- Regenwasser kann weniger gut versickern und die Grundwasservorräte auffüllen.

- Das Risiko von örtlichen Überschwemmungen steigt.

- Versiegelte Böden können kein Wasser verdunsten, weshalb sie im Sommer nicht zur Kühlung der Luft beitragen.

- Wenn der Boden dauerhaft von Luft und Wasser abgeschlossen ist, geht die Bodenfauna zugrunde.

- Bodenversiegelung ist nur schwer und mit hohen Kosten wieder rückgängig zu machen.

Dabei stellt sich die Frage: Müsste überhaupt noch neu versiegelt werden? Schließlich stehen viele Standorte leer.

Brachflächenrecycling, Entsiegelung, Leerstandsmanagement – das sind riesige Tanker, die alle gleichzeitig in Bewegung gesetzt werden müssen.

Arthur Kanonier, Technische Universität Wien

Auch wenn auf diesem Gebiet noch viel zu tun ist, gibt es auch hier schon Lösungsansätze. Naheliegend sind höhere Leerstandsabgaben, aber auch Förderungen, um die Nutzung von Brachen attraktiver zu machen. Doch ist die Berücksichtigung von Leerständen auf Grund von Datenschutzbestimmungen mit Herausforderungen verbunden. Von Slowenien könnten wir uns abschauen, wie Leerstände digital sowie vor Ort erfasst und in einer Datenbank zusammengefasst werden können.

Auch wenn es nicht leicht ist – laut Arthur Kanonier von der Technischen Universität Wien gibt es zwei entscheidende Hebel, um Boden gut zu machen:

- Grünland schützen: “Wir brauchen diese Flächen, weil sie Funktionen für die Ernährungssicherheit erfüllen, weil sie Kaltluftschneisen sind, Biodiversität erhalten oder uns vor Naturgefahren schützen”

- Kompakte Siedlungsentwicklung: Das ginge mit Siedlungsgrenzen, die nicht überschritten werden dürfen. Schützt man am Stadtrand Flächen, muss man innen nachverdichten, z.B. um mehr leistbaren Wohnraum zu schaffen.

Anders einkaufen

In der Praxis würde dieses Prinzip auch Supermärkte betreffen, die sich in Österreich besonders gern am Ortsrand – auf der grünen Wiese – breit machen. Dort sind sie für Lieferanten gut erreichbar und für Einkaufende werden große Parkplätze geschaffen. Währenddessen sterben Innenstädte und Ortskerne immer mehr aus. Raumplaner:innen nennen diese Entwicklung den Donut-Effekt.

Wie kommen wir da raus? Neben den schon angesprochenen Ansätzen zum Bodenverbrauch gibt es in Österreichs Städten auch immer mehr Alternativen zum Einkauf im Supermarkt. Diese fördern nicht nur nachhaltige Landwirtschaft, sondern auch den sozialen Zusammenhalt.

- Foodcoops sind Einkaufsgemeinschaften, die selbstorganisiert biologische Produkte direkt von lokalen Bauernhöfen, Gärtnereien oder Imkereien beziehen.

- In der Solidarischen Landwirtschaft (SoLawi) tragen mehrere Personen die Kosten eines landwirtschaftlichen Betriebs, wofür sie im Gegenzug einen Ernteanteil erhalten.

- Bio-Kistl, Bauernmarkt und Dorfladen sind einfache Möglichkeiten, um direkt bei Erzeuger:innen einzukaufen.

- Für Menschen in der Stadt, die weder einen Garten noch Balkon besitzen, kann ein Gemeinschaftsgarten eine gute Lösung sein. Davon gibt es immer mehr.

- Es gibt auch einige Initiativen, die gerettete Lebensmittel anbieten, die sonst weggeworfen werden würden.

- Genossenschaften und Erzeugergemeinschaften bestehen aus Menschen, die sich zusammenschließen, um zum Beispiel einen Supermarkt zu gründen oder gemeinsam Gemüse anzubauen.

Gemeinsam erneuerbare Energie nutzen

Letzteres ist übrigens nicht nur bei Lebensmitteln möglich, sondern auch für Energie. Mit Inkrafttreten des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes sind die Möglichkeiten für Energiegemeinschaften in Österreich vielfältiger geworden. Bis dahin konnte der erzeugte Strom – zum Beispiel von der eigenen Photovoltaik-Anlage – nur innerhalb eines Gebäudes genutzt und der Überschuss ins Netz eingespeist werden. Seit Juli 2021 ist es möglich, mit einer Erneuerbaren Energie Gemeinschaft (EEG) den Strom auch innerhalb einer Gemeinde zum Erzeugerpreis und mit günstigeren Netz-Tarifen zu verteilen.

Eine der ersten Recherchen für relevant. führte zum Salzburger Almkanal, wo im Herbst 2022 ein neues Wasserkraftwerk entstand, das heute als Energiegemeinschaft fast 200 Haushalte mit Ökostrom versorgt. Seitdem hat sich in dem Bereich viel getan. Einen guten Überblick über die bereits existierenden EEGs in Österreich bietet diese Übersichtskarte.

Eine Welt voller Lösungen

Sie sehen – in den fast drei Jahren, die es relevant. gibt, konnten wir schon jede Menge visionäre Lösungsansätze beleuchten. Zum Thema Stadt und für viele weitere Bereiche. Weitere werden folgen.

Wichtig ist dabei: Jede Lösung hat auch ihre Schwächen und Grenzen. Deshalb braucht es viele Ansätze, die sich ergänzen und an wechselnde Rahmenbedingungen angepasst werden. Und so ist es eigentlich ganz gut, dass wir kein strahlendes neues Futurama gefunden haben, sondern ein buntes Mosaik einer Stadt, das von vielen engagierten Menschen gemeinsam weiter gestaltet wird.

Deepdive? Hier gehts zu den Artikeln und Recherchen, auf denen der Text basiert:

Titelbild: Fiona Walatscher

Links und Quellen

- Futurama, The Prototype of the American Highway-City

- Futurama, Norman Bel Geddes New York, USA, 40°44′45″N 73°50′41″W, 1939-1940

- FUTURANA REDUX: Smarten than Car

- Percentage of Population at Mid-Year Residing in Urban Areas by Country/Area 2000-2050, unhabitat.org, 28.04.2025

- Die Große Transformation der Stadt, Gelebte Demokratie als Motor sozial-ökologischen Wandels, Davide Brocchi (Köln), EthikJournal 7. Jg.│Ausgabe 1/2021

- Sozialökologische Transformation – Diskursfelder und Themen Sozialer Arbeit

- Smart Klima City Strategie Wien

- Stadt Wien App

- Sag’s Wien App

- Wiener Klimateams

- Bürgerräte in Vorarlberg

- Büro für Mitwirkung Wien

- DIPAS

- Examples of Civic Tech Communities-Governments Collaboration Around The World, 2023/09

- How to implement street transformations: A focus on pop-up and interim road safety projects, c40 Knowledgehub

- Landkarte Energiegemeinschaften in Österreich

Die wichtigen Gesellschaftsthemen sind relevant.

- Keine Armut (5)

- Kein Hunger (1)

- Gesundheit & Wohlergehen (11)

- Hochwertige Bildung (13)

- Geschlechtergleichheit (13)

- Sauberes Wasser & Sanitäreinrichtungen (1)

- Bezahlbare & saubere Energie (3)

- Menschenwürdige Arbeit & Wirtschaftswachstum (8)

- Industrie, Innovation und Infrastruktur (10)

- Weniger Ungleichheiten (17)

- Nachhaltige Städte & Gemeinden (21)

- Nachhaltiger Konsum & Produktion (8)

- Massnahmen zum Klimaschutz (25)

- Leben unter Wasser (1)

- Leben am Land (14)

- Frieden, Gerechtigkeit & starke Institutionen (28)

- Partnerschaften zur Erreichung der Ziele (4)

Schreibe einen Kommentar